“La mayoría de los lujos y muchas de las

llamadas comodidades de la vida, no sólo no son indispensables, si no que

resultan un obstáculo evidente para la elevación espiritual de la humanidad”

H. D. Thoreau

La larga y

solitaria carretera se hace interminable cuando el sol abrasa, y el puesto

fronterizo camboyano se antoja inalcanzable, debemos estar muy cerca, seguro

que después de aquella curva, pero tras ella todo sigue igual, asfalto ardiente

y profundos bosques impenetrables. El cuentakilómetros indica que ya deberíamos

haber llegado, pero las escasas curvas siguen sin revelar nada que no sea el

tedioso hormigonado y la tupida arboleda.

Pero hoy todo da

igual, vamos a alcanzar un nuevo país y el acontecimiento nos entusiasma profundamente.

Y, por fin, allá

a lo lejos, avistamos algo que no aparenta ser un puesto fronterizo, pero no

puede ser otra cosa. Y sí, sí que lo es. Una diminuta barraca de madera cobija

a tres veteranos policías camboyanos engalanados con uniformes azules marino

impecables y ornamentados con lustrosas medallas de colores, en un ridículo

intento por ocultar su flagrante naturaleza corrupta. Por sellarnos el

pasaporte nos exigen dos dólares a cada uno, como hacen con todos los turistas.

Decirles que ya hemos pagado por nuestro visado y que en ninguna frontera se

pide dinero por un sello no nos sirve de nada. Insisten en la estafa y nosotros

en la negativa. Tras un rato de discusión y después de requerirles algún

escrito del gobierno en el que se indique que hay que pagar por el sello, nos

permiten pasar sin que tengamos que sucumbir al fraude. Al ser sólo dos

personas y sospechando que trampearnos les iba a suponer demasiado esfuerzo, han preferido no fatigarse por

cuatro dólares. Además, en breve pasará algún autobús lleno de turistas de los

que podrán sacar una buena tajada, y éstos no se librarán del timo, porque o

pagan o el bus se va, y el conductor, de buen seguro compinche de los

condecorados agentes, no va a esperar a nadie. Poco a poco todo va dejando de

sorprendernos.

Unos cien metros

más adelante se encuentra el puesto fronterizo de Laos. Algo parecido a dos

vetustos vagones de tren pintados de azul, cobijan a los no menos envilecidos

policías laosianos.

Éstos aparecen ataviados con uniformes de color verde oliva,

en un clásico intento comunista por mostrar un aspecto más militarizado, pero

su pantomima se derrumba al advertir que calzan chanclas playeras. Al mostrar

los pasaportes, descubrimos que nuestros visados de entrada han expirado hace una

semana, menudo fallo. Y, por supuesto, aquí no hay nada que hacer, toca obtener

nuevos salvoconductos. Casualmente disponemos del dinero justo para efectuar el

pago, ignoramos qué habría pasado de lo contrario, porque evidentemente aquí no

hay cajeros automáticos y no hubiéramos podido entrar ya en ninguno de los dos

países. Mejor no pensarlo.

Con nuestros

nuevos documentos nos disponemos a abandonar esta frontera de sacacuartos

corruptos, pero aún falta algo, los policías laosianos deciden que no ha sido

suficiente con que hayamos pagado dos nuevas visas y ahora imitan a sus colegas

camboyanos exigiéndonos dinero por estampar el dichoso sello. En esta ocasión

lo tenemos fácil, no nos queda un duro y ellos lo saben porque nos han visto

sacar todo nuestro efectivo para pagar los visados. En este caso no hemos

sucumbido a la estafa por pena.

Por fin estamos

en Laos, continua la sempiterna carretera y el mismo sol despiadado, nos quedan

dos sorbos de agua y no tenemos dinero. El siguiente lugar donde se puede

encontrar un cajero automático está a unas decenas de kilómetros, esperemos que

funcione.

Un rato más tarde

y medio deshidratados alcanzamos el emplazamiento y nos hacemos con unos

cuantos kips, la moneda laosiana

Hemos llegado a

Si Phan Don (Las cuatro mil islas), un conjunto de islas que emergen del Mekong

y un espléndido lugar para reposar durante unos días disfrutando de unos

atardeceres maravillosos.

Aquí uno se queda embobado día tras día observando el espectáculo visual que ofrece el insólito cielo.

Hoy el

antojadizo azar ha dispuesto que nos reencontremos con Dani, un chico de Barcelona

que conocimos hace unos cinco meses en Beijing y con el que compartimos unas

horas en la capital de China. Casualmente también se ha comprado una bici y

lleva algún tiempo viajando en ella. Su propósito, igual que el nuestro, es

rodar hacia el norte del país, por lo que hemos resuelto hacer camino juntos.

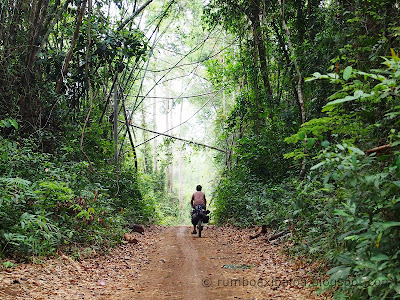

Las bicis

provocan un extraño síndrome de abstinencia, así que tras varios días relajándonos,

sentimos que la carretera nos reclama de nuevo. Nos ponemos en marcha. De

entrada optamos por alejarnos de cualquier zona turística para adentrarnos en

áreas más recónditas y aisladas, buscando conocer la auténtica vida rural del

país.

Continuamos

recorriendo la misma infinita carretera a través de la cual hemos pedaleado no

se sabe cuántos kilómetros. Avanzamos fascinados por el asombroso despliegue de formas con el que las nubes nos obsequian.

Al caer la noche decidimos pernoctar en un templo

budista. Nos permiten dormir sobre unas viejas esterillas que reposan sobre una

crujiente plataforma de madera cubierta por una techumbre de paja que nos

protege de la impresionante tormenta que refresca la noche.

Observamos que el

candelabro que utilizan para sujetar las velas está fabricado a partir de un

viejo proyectil que fue lanzado desde un avión cuando los Estados Unidos

bombardearon el país durante la guerra de Vietnam.

Laos tiene el

desgraciado record de ser el país más bombardeado de la historia y actualmente

es uno de los basureros de bombas más grandes del planeta. Entre 1964 y 1973,

la fuerza aérea de los Estados Unidos lanzó sobre el país más de dos millones

de toneladas de bombas, causando estragos entre civiles y militares sin

distinción. El objetivo era debilitar una línea de suministros entre el sur de

Laos y Vietnam. Cada habitante recibió una media de quinientos kilos de bombas.

Se le llamo la Guerra Secreta, ya que la CIA negó estas operaciones debido a

que Laos era un país neutral durante el conflicto.

Actualmente se

calcula que quedan unos ochenta millones de explosivos sin detonar esparcidos

por todo el país. Cientos de civiles mueren cada año por los estallidos de

estos artefactos. Gran parte del territorio está inutilizable por el riesgo de

detonaciones. Tareas tan básicas como la agricultura son una actividad de vida

o muerte en muchas zonas, con lo que millones de hectáreas de tierra permanecen

sin aprovecharse.

Se estima que la

labor de desactivar todas las bombas podría demorarse siglos.

Aquí es fácil

encontrar proyectiles, chatarra y restos de bombas en cualquier lugar.

El

ingenio de la gente aprovecha el macabro legado, reciclándolo y utilizándolo

para construir cualquier cosa imaginable, desde embarcaciones, cimientos para

las viviendas o prótesis para extremidades amputadas, hasta barbacoas, útiles

de cocina u objetos de decoración.

Por la mañana abandonamos

el asfalto definitivamente y decidimos tomar una carretera de tierra que figura

en nuestro mapa, donde también se indica que no hay puentes en los ríos y que

no es practicable en la época de lluvias. Ahora nos encontramos al final de la

estación seca, aunque ya está empezando a llover desde hace algunos días, pero

en teoría no debemos tener problemas.

Nuestro ritmo es muy

lento, ya que el firme es irregular y enormes charcos inundan completamente la

pista a cada momento. Algún puente sí que vamos encontrando, pero de esos que

no inspiran mucha confianza. Viendo su estado, quizás sería menos peligroso

atravesar el río directamente.

Alcanzamos un

viejo cementerio budista.

Al observarlo de cerca y tras una mirada detenida,

descubrimos que en el interior de las típicas y coloridas construcciones

funerarias reposa un tarro de cristal, en cuyo interior descansan los restos

óseos del difunto. Junto a ellos, cigarros, velas y alguna bebida, hacen las

veces de ofrenda.

Parece ser que

las aldeas han quedado atrás, ya hace

mucho que no atravesamos ninguna. La pista cada vez se encuentra en peor estado

y se va estrechando paulatinamente.

Al fin, hemos

llegado a un poblado, y tras él fluye un ancho río, pero no muy profundo. Al

otro lado observamos una segunda aldea. Tratamos de averiguar si existe algún

puente, y los niños que se bañan en el río se ríen de nosotros, no sabemos si

porque no saben lo que es un puente, o precisamente porque lo saben. Va a tocar

hacer equilibrios sobre las resbaladizas rocas sumergidas.

El sol, que nos

había estado achicharrando durante todo el día, ha empezado a darnos un respiro

en forma de espesas nubes blancas, que al poco se han vuelto grises, y ahora ya

presentan ese color negruzco amenazante tan típico de estos cielos.

Los niños están

expectantes, los rayos ponen la iluminación al desfile y los truenos la banda

sonora. Hay que cruzar ya. Entre dos, vamos trasladando las pesadas bicis de

una en una con sumo cuidado, porque si se caen, adiós ordenadores, cámaras y

demás.

Ya tenemos dos bicis en la otra orilla, y cuando la tercera está casi a

medio camino, las nubes deciden que este es su momento. Es el diluvio y no

podemos correr. Empapados llegamos a la otra orilla, donde nos resguardarnos

bajo una choza de madera. A los cinco minutos no queda ni una sola nube y el

sol brilla poderoso, si no fuera porque estamos calados, podríamos pensar que

hemos imaginado la tormenta.

Continuamos

pedaleando, las aldeas vuelven a desaparecer, parece que ya

definitivamente. Llevamos horas sin ver más que la profunda jungla que nos

rodea, y el tortuoso sendero, porque ahora ya se le puede llamar así. Seguimos

atravesando ríos sin puentes, esquivando enormes charcos y tratando de no

hundirnos en el fango, mientras nos preguntamos cómo puede ser que este

atascadero figure en el mapa como una carretera.

Todo transcurre muy lento, se

nos está acabando el agua y no nos queda comida. A pesar de llevar el mapa, no

podemos situarnos con exactitud en ningún punto, sólo deseamos que la siguiente

aldea esté más cerca que la que ya hace mucho dejamos atrás. La frase que se

repite es: ¿cómo nos hemos metido en este

atolladero con tan poca agua y sin comida?.

Sólo hay que pensar en pedalear y pedalear. Ahora, el camino que, aunque tortuoso, por lo menos era plano, decide complicar las cosas un poco más y empieza a presentar desniveles sistemáticamente. Bajadas pronunciadas, pero no de esas en las que uno se deja llevar, si no de esas en las que hay que descender frenando. Y subidas en las que toca bajar de la bici y empujar. Súbitamente, un trueno ensordecedor, y al poco, el cielo a nuestra derecha se oscurece como nunca. Los espectaculares rayos nos ponen la piel de gallina y los truenos ya dan rienda suelta a su estruendosa exhibición. Como el camino serpentea constantemente, es imposible saber si nos alejamos o nos acercamos a la tormenta, pero ahora ya da igual, porque viene otra por la izquierda. Parece que estamos un poco fastidiados. Y de repente advertimos a una persona en la distancia. Al acercarnos distinguimos a un hombre de tez oscura que camina en nuestra misma dirección. Viste con un ligero pareo mostrando el torso desnudo. Transporta un enorme cuchillo que sujeta entre la sutil tela y su tostada espalda. Nos mira y sonríe. Le hacemos gestos para que entienda que necesitamos comer y beber, y nos indica que continuemos el camino. Es imposible saber cuánto tenemos que proseguir. También intentamos averiguar si la tormenta se acerca o se aleja, porque este hombre tiene pinta de saberlo todo acerca de lo que aquí acontece, pero la respuesta es otra agradable y desesperante sonrisa justo antes de meterse en el río para lavarse. En fin, hay que continuar.

Sólo hay que pensar en pedalear y pedalear. Ahora, el camino que, aunque tortuoso, por lo menos era plano, decide complicar las cosas un poco más y empieza a presentar desniveles sistemáticamente. Bajadas pronunciadas, pero no de esas en las que uno se deja llevar, si no de esas en las que hay que descender frenando. Y subidas en las que toca bajar de la bici y empujar. Súbitamente, un trueno ensordecedor, y al poco, el cielo a nuestra derecha se oscurece como nunca. Los espectaculares rayos nos ponen la piel de gallina y los truenos ya dan rienda suelta a su estruendosa exhibición. Como el camino serpentea constantemente, es imposible saber si nos alejamos o nos acercamos a la tormenta, pero ahora ya da igual, porque viene otra por la izquierda. Parece que estamos un poco fastidiados. Y de repente advertimos a una persona en la distancia. Al acercarnos distinguimos a un hombre de tez oscura que camina en nuestra misma dirección. Viste con un ligero pareo mostrando el torso desnudo. Transporta un enorme cuchillo que sujeta entre la sutil tela y su tostada espalda. Nos mira y sonríe. Le hacemos gestos para que entienda que necesitamos comer y beber, y nos indica que continuemos el camino. Es imposible saber cuánto tenemos que proseguir. También intentamos averiguar si la tormenta se acerca o se aleja, porque este hombre tiene pinta de saberlo todo acerca de lo que aquí acontece, pero la respuesta es otra agradable y desesperante sonrisa justo antes de meterse en el río para lavarse. En fin, hay que continuar.

Por lo menos

ahora sabemos que por aquí vive gente y que además sonríen mucho, puede que al

final no estemos tan mal.

Un buen rato

después volvemos a detenernos frente al enésimo río sin puente, pero esta vez

se hace la luz, al otro lado se avista un poblado. ¡Estamos salvados!

Al irrumpir en la

aldea, los niños corren despavoridos, aterrorizados, y los adultos nos miran

extrañados y curiosos, algunos nos sonríen. En una de las primeras chozas a las

que nos acercamos, un grupo de mujeres descansa en el exterior. Una amamanta a

su bebé, mientras que otra despioja a una tercera. Solicitamos algo para beber,

y nos ofrecen un té que nos sabe a gloria. Decidimos inspeccionar la aldea en

busca de alimento y cobijo para esta noche.

Los niños que han huido nos controlan

desde la seguridad de la distancia. Nos acercamos a un joven que atiende a

nuestras demandas e interpretamos que su respuesta es algo así como: tranquis que aquí hay de todo, comida y

sitio para dormir, así que a disfrutar de la estancia. Perfecto, que fácil

es todo con esta gente. Con lo complicado que es tratar a veces con personas

que hablan el mismo idioma. Seguimos constatando que el egoísmo está inédito

por estos lares.

Percibimos que

los habitantes de este precioso lugar se encuentran inquietos por nuestra

presencia, así que para romper el hielo sacamos un frisbee y empezamos a jugar

entre nosotros. Todos empiezan a mirar alucinados el disco volador, y a los

pocos minutos, casi todo el pueblo se ha reunido bajo una vivienda para

presenciar el espectáculo. Intentamos que algunos de ellos participen del juego

lanzándoles el frisbee y, poco a poco, van perdiendo la timidez y se animan a

jugar, ante las carcajadas del resto del pueblo que disfrutan viendo que no son

capaces de atrapar el disco en el aire.

Ya todo el mundo

se va sintiendo más cómodo y la atmósfera se va relajando, hasta los niños nos

pierden el miedo. Esta experiencia está siendo genial, las sensaciones se

multiplican.

Desde una casa

nos llaman para que vayamos a comer algo. Nos ofrecen fideos que devoramos en

segundos. Nos damos un reconfortante baño en el río para retirar los kilos de

polvo que llevamos adheridos al cuerpo. Más tarde nos preparan la cena de

verdad, en esta ocasión, sapos picados con arroz glutinoso. La sobremesa transcurre

degustando un intenso licor casero mientras el aguacero, que se ha hecho

esperar, renueva el ambiente.

Ya ha dejado de sorprendernos la desinteresada

generosidad de esta gente que vive con lo mínimo. Después de todo nos vamos a

dormir sobre unas esterillas y protegidos por mosquiteras. En la misma estancia

dormimos los tres, junto con el propietario de la vivienda, su joven esposa y

sus tres hijos.

Por la mañana nos

preparan el desayuno y después continuamos recorriendo el perenne sendero, que

ahora se muestra fascinante. La densa jungla se cierne sobre nosotros. El

paisaje, hermoso y claustrofóbico, la singular fragancia húmeda de la selva y

los exóticos e inidentificables sonidos, generan un magnetismo tal que hace que

pedaleemos totalmente embelesados.

Son los inmensos charcos o alguna

pronunciada pendiente o algún enorme tronco que al caer ha invadido el camino,

quienes nos arrancan del misterioso

hechizo.

De tanto en tanto

aparecen oportunos poblados donde los lugareños nos ofrecen agua que previamente

hierven junto con el tallo de alguna planta para impregnarla de sabor.

Alcanzamos un

ancho y caudaloso río, por supuesto, sin puente, pero en esta ocasión es un

barquero quien nos cruza al otro lado sobre su balsa.

El camino se

empieza a ensanchar, el firme adquiere regularidad y aparecen los primeros signos

de civilización. Observamos marcas de neumático sobre la arena y al poco,

pueblos con tiendas, lugares para comer y construcciones de cemento. La magia

de la jungla y de sus habitantes se esfumó, ha sido alucinante.

Súbitamente, como

siempre, el cielo se ennegrece y centellea, el viento empieza a soplar furioso

y los colores que nos rodean se antojan irreales. La carretera roja, los campos

verdes y los tenebrosos y renegridos nubarrones que parecen anunciar un

cataclismo, se combinan para componer una estampa insólita.

Unas horas más

tarde alcanzamos la ciudad de Attapeu, donde solicitamos permiso a un monje

para pernoctar en un precioso templo.

Para eso, Javi debe ir a la estancia del

superior, presentarle sus respetos y arrodillarse ante él. Lo que hay que hacer

para ahorrarse una noche de hotel. El monje mandamás, que se encuentra sentado

frente a su ordenador portátil, hace una serie de preguntas y nos concede el

permiso. Agradecido, Javi se dispone a abandonar el habitáculo, y al girarse

descubre que la pared está empapelada con posters de Frank Lampard, Steven

Gerrard y Cesc Fabregas, y junto a ellos, un pequeño Buda. Al sacar el tema

futbolero, resulta que el monje es como un libro de estadísticas, lo sabe todo,

parece que también aquí el fútbol se está convirtiendo en religión, el budismo

está perdiendo mucho.

Antes de ir a

dormir, un par de monjes se acercan para tomarse unas cuantas fotos con

nosotros. Uno de ellos se coloca junto a Javi y disimuladamente le pone la mano

en el trasero sin cortarse un pelo. Increíble. Definitivamente el budismo ya no

es lo que era.

Por la mañana

volvemos a las carreteras de tierra, pero en esta ocasión cargados de agua y

comida, hemos aprendido la lección para siempre. La pista es complicada, con

duros desniveles, subidas extenuantes y bajadas vertiginosas. Horas más tarde

estamos agotados, hace demasiado que no atravesamos pueblos y a quienes hemos

preguntado nos han indicado que no hay absolutamente nada hasta la ciudad de

Pakson, para la que aún faltan muchísimos kilómetros, es imposible alcanzarla

hoy.

Parece que va a

tocar dormir en la tienda. Alcanzamos una impresionante cascada y nos

disponemos a dormir cerca de ella. Pero en la distancia observamos unas grúas

que realizan trabajos en la carretera. Nos acercamos y solicitamos un poco de

agua, por si acaso. Nos dan una botella y nos hablan de algo que se encuentra

tres quilómetros más adelante, pero es imposible averiguar qué es, así que

decidimos acercarnos. Al llegar, observamos que se trata del campamento que

tienen montado los trabajadores de la carretera.

No ponen ningún problema en

acogernos. Nos dejan ducharnos, nos ofrecen cena, que devoramos como lobos hambrientos, y nos permiten quedarnos a

dormir en sus rudimentarias estancias.

Al llegar el jefe, que habla inglés,

descubrimos que no son laosianos, si no tailandeses. Nos saca unas cervezas

calientes, un verdadero milagro aquí y charlamos hasta la hora de dormir.

Por la mañana

también nos dan desayuno antes de que continuemos.

La carretera

sigue siendo dura, pero de tanto en tanto la abandonamos por un rato para

alcanzar lugares donde quedamos absortos ante formidables visiones de

espectaculares cascadas.

Para variar, al atardecer, el cielo decide hacernos pasar un mal rato, hasta que acaba descargando de lo lindo.

Más tarde, alcanzamos Pakson, donde disfrutamos de unas camas de verdad. Dani y Javi aprovechan para raparse mutuamente, con algún que otro trasquilón.

Abandonamos la

ciudad para seguir recorriendo áreas rurales, donde ahora toman protagonismo

los cafetales.

Alcanzamos Tat-Lo

y nos quedamos un par de días disfrutando de la calma del río y de los niños de

los poblados cercanos.

Aquí conocemos a Etel, un chico de León que se une al grupo en la ruta hacia el norte.

Aquí conocemos a Etel, un chico de León que se une al grupo en la ruta hacia el norte.

Como no

disponemos de mucho tiempo en el país, y queremos visitar demasiados lugares,

resolvemos que la manera más rápida y barata de desplazarnos es haciendo

autostop. Aquí la mayoría de la gente se mueve en pequeñas camionetas y en

rancheras, toda una suerte, porque estos

vehículos son lo suficientemente grandes como para que todos quepamos,

incluidas las bicis.

Cuando detenemos

a algún vehículo y proponemos meternos todos en él, suelen alucinar bastante,

pero normalmente acaban aceptando. Se trata de gente muy servicial y solidaria.

Viajar así,

encogidos entre el amasijo de hierros que son las bicis, es bastante

insufrible, pero para nosotros es la mejor opción. Recorremos cientos de kilómetros

al día, durante varios días, de esta manera, sufriendo el viento, la lluvia, el

sol, clavándonos las bicis y sin podes cambiar de postura en horas. Pero nos

hemos recorrido el país a toda velocidad y sin gastar un duro.

En nuestro

trayecto hacia el norte, seguimos descubriendo lugares de belleza sublime, como

la enorme cueva de Kong Lor y sus alrededores. Pedalear por estas carreteras es

como hacerlo dentro del decorado de una película de ficción. Los paisajes son

tan bellos y extraños que parecen irreales.

Aquí, acampamos

en un lugar perfecto, suelo mullido y vistas espectaculares, pero la noche nos

depara una sorpresa. De madrugada el cielo empieza a iluminarse, los truenos

retumban en la distancia y los sobrecogedores rayos se acercan gradualmente.

Desde el interior de la tienda oímos el lejano y turbador murmullo que producen

las hojas de los árboles al ser agitadas por el viento e impactadas por el

agua. Al poco se convierte en un rugido cercano, y ahora ya es un estruendo que

golpea contra nuestra lona. El cielo pasa más rato encendido que apagado, los

truenos son estremecedores y el vendaval intenta arrancar la tienda. Al final,

la tempestad pierde intensidad, parece que haya durado una eternidad, pero para

entonces la tienda de Dani está completamente inundada, así que tendremos que

dormir un poco apretados. Menuda noche.

Por la mañana, todavía lloviznando, la humedad empieza a evaporarse, y el lugar adquiere un aspecto realmente pintoresco.

Por la mañana, todavía lloviznando, la humedad empieza a evaporarse, y el lugar adquiere un aspecto realmente pintoresco.

Decidimos buscar

un hostel donde pasar el día, porque pinta que va a estar pasado por agua,

además necesitamos descansar bien esta noche. La lluvia ha hecho que nubes de

insectos voladores lo invadan todo, por la noche acuden a la luz y se acumulan

por millones en el suelo. Los lugareños los cazan, los fríen y se los comen con

arroz. No están tan malos como uno puede imaginar.

Aunque no sabemos qué es peor, aquí se lo comen todo.

Aunque no sabemos qué es peor, aquí se lo comen todo.

Partimos hacia la

ciudad de Vang Vieng, que logramos alcanzar tras todo el día haciendo autostop.

La intención es explorar el espléndido paisaje que la rodea.

Vang Vieng es una

de esas burbujas infames e irreales que los occidentales construimos en lugares

preciosos de países pobres. Restaurantes, hoteles, bares, drogas, y todo muy

barato. Después de colonizarlos, expoliarlos y bombardearlos, ahora regresamos,

les fastidiamos el pueblo, los corrompemos y les restregamos por la cara la

cantidad de dinero que tenemos. Patética forma de neocolonialismo, ojalá estos

lugares no existieran. Pero así somos, la conciencia nunca ha sido nuestro

fuerte, como demuestra nuestra crisis, resultado del consumo desmedido y de la

burda especulación, del egoísmo, de la ambición material y del borreguismo que

llena nuestras vidas de cosas incapaces de darnos felicidad y las vacía de lo

realmente importante. Cuando uno quiere más y más, es porque realmente no sabe

lo que quiere, y eso ocurre porque no nos conocemos a nosotros mismos. Es más

fácil mirar hacia fuera y llenar el exterior que mirar hacia dentro y colmar el

interior. Ojalá esta crisis sea un mal necesario que nos haga abrir nuestros

ojos de títeres y nos haga adoptar actitudes que no sigan retroalimentando la

rueda podrida del absurdo sistema que entre todos hemos forjado. Pero va a ser

que no. ¿Cuántas veces hemos leído o escuchado cosas como ésta? Pero no lo

reflexionamos seriamente, no lo interiorizamos, no cambiamos nada, hay algo que

nos lo impide.

Cuando uno está

lejos, conviviendo con estas gentes, y menos aprisionado por la losa

occidental, parece que algunas cosas se ven con mayor claridad.

Además, si lo

nuestro es crisis, que lo es, ¿cómo podríamos denominar a lo que viven aquí?

Simplemente forma de vida, porque aquí la crisis eterna es la forma en la que

se vive.

Al margen de la

burbuja, los alrededores de Vang Vieng son sencillamente espectaculares, una

gozada pedalear entre estas montañas y disfrutar del idílico entorno.

Lo del cielo aquí ya es indescriptible.

Lo del cielo aquí ya es indescriptible.

Hoy toca

despedirnos de Dani, él debe regresar a Europa porque tiene otros planes. Una

pena, porque el equipo estaba verdaderamente compenetrado. Hasta la próxima,

amigo.

Y un día más

tarde decimos adiós a Etel, que se dirige a China. Les vamos a echar de menos, juntos

hemos vivido días muy intensos.

En Laos ya se

acumulan cientos de quilómetros de bici y unos mil de autostop. Alcanzamos

nuestro último destino en el país, Vientian, la capital. El Mekong la separa de las costas de Tailandia.

Entramos en la

ciudad de manera triunfal, directos al hospital por un cólico nefrítico.

Después de un dolorosa inyección, aunque mucho menos dolorosa que el propio

cólico, nos vamos al hostel con una bolsa llena de pastillas, antinflamatorios,

antibióticos y relajantes musculares.

Tras ocho meses

sin ponernos enfermos, últimamente estamos visitando más hospitales de los que

nos gustaría. Esperemos que la racha se frene aquí y que no tengáis que ver más fotos de nosotros tumbados en ninguna camilla.

Aún así, esta

eventualidad no va a ensombrecer las maravillosas experiencias y las

inolvidables peripecias que hemos vivido aquí. Laos y su gente

han convertido este último mes en una vivencia extraordinaria. Nos vamos

sintiéndonos totalmente llenos en todos los sentidos. Aquí hay que volver y,

por supuesto, con las bicis. Sin ellas nada hubiera sido igual.

Próximo destino:

¡Malasia! Allí nos vemos.